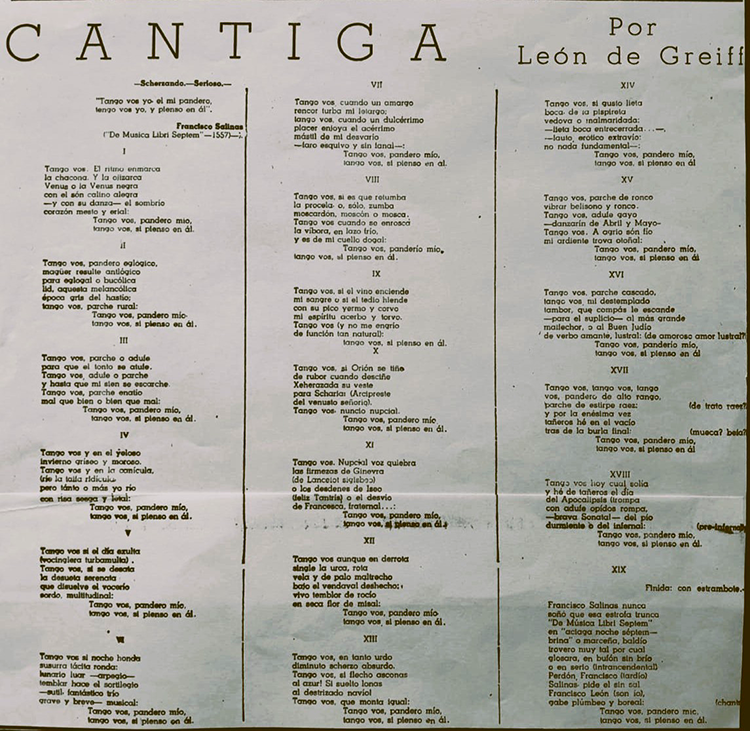

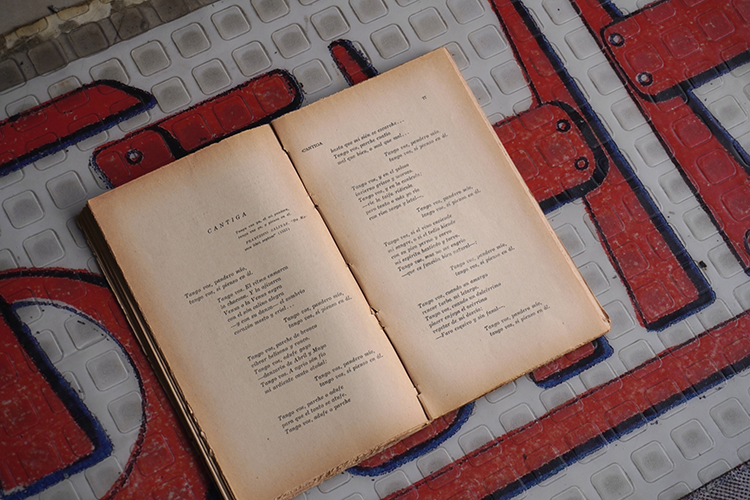

CANTIGA

–SCHERZANDO SERIOSO–

«Tango vos yo, el mi pandero,

tango vos yo, y pienso en ál»

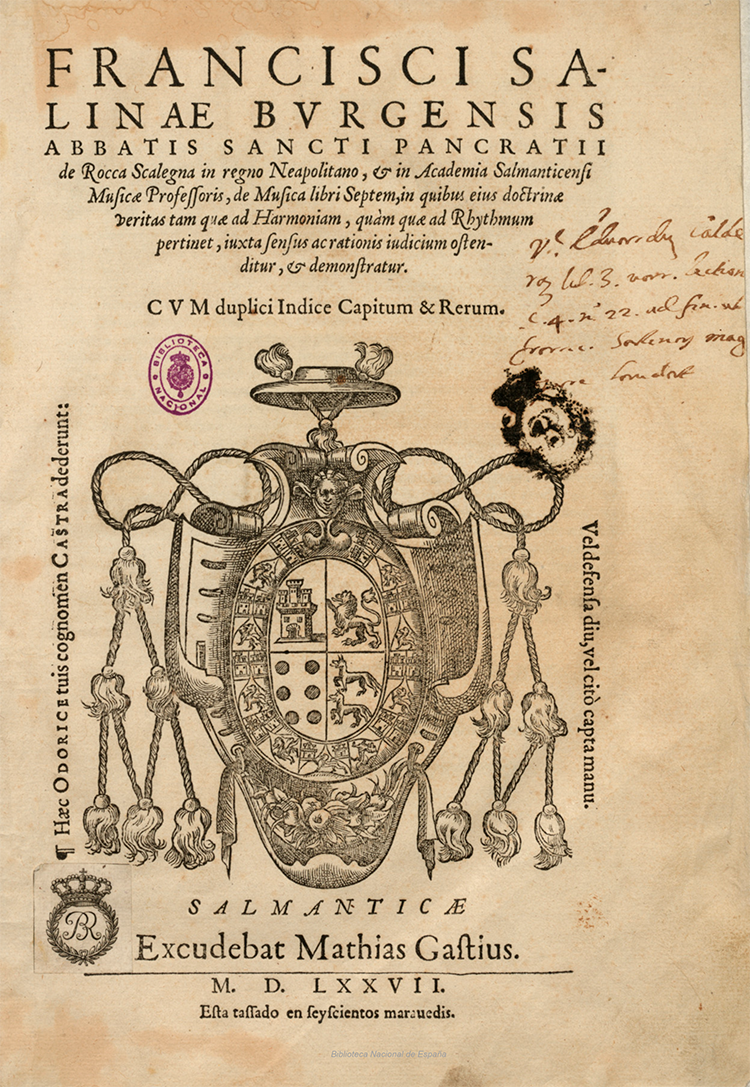

FRANCISCO SALINAS

De Musica Libri Septem. – 1557

A veces scherzando molto allegro,

otras veces serioso ma non tanto.

I

TANGO vos. El ritmo enmarca

la chacona. Y la oji-zarca

Venus o la Venus negra

con el són calino alegra

—y con su danza— el sombrío 5

corazón mesto y erial:

Tango vos, pandero mío,

tango vos, si pienso en ál.

II

Tango vos, pandero eglógico,

magüer resulta antilógico

para eglogal o bucólica

lid, aquesta melancólica

época gris del hastío; 5

tango vos, parche rural:

Tango vos, pandero mío,

tango vos, si pienso en ál.

III

Tango vos, parche o adufe

para que el tonto se atufe.

Tango vos, adufe o parche

y hasta que mi sien se escarche.

Tango vos, parche enatío 5

mal que bien o bien que mal:

Tango vos, pandero mío,

tango vos, si pienso en ál.

IV

Tango vos y en el yeloso

invierno gríseo y moroso.

Tango vos y en la canícula,

(ríe la taifa ridícula,

pero —tánto o más yo río 5

con risa sesga y letal):

Tango vos, pandero mío,

tango vos, si pienso en ál.

V

Tango vos si el día exulta

(vocinglera turbamulta).

Tango vos, si se desata

la desueta serenata

que disuelve el vocerío 5

sordo, multitudinal:

Tango vos, pandero mío,

tango vos, si pienso en ál.

VI

Tango vos si noche honda

susurra tácita ronda:

lunario luar —arpegio—

temblar hace el sortilegio

—sutil, fantástico trío 5

grave y breve— musical:

Tango vos, pandero mío,

tango vos, si pienso en ál.

VII

Tango vos, cuando un amargo

rencor turba mi letargo;

tango vos cuando un dulcérrimo

placer enjoya el acérrimo

mástil de mi desvarío 5

—faro esquivo y sin fanal—:

Tango vos, pandero mío,

tango vos, si pienso en ál.

VIII

Tango vos, si es que retumba

la procela, o —sólo— zumba

moscardón, moscón o mosca.

Tango vos cuando se enrosca

la víbora, en lazo frío, 5

y es de mi cuello dogal:

Tango vos, pandero mío,

tango vos, si pienso en ál.

IX

Tango vos, si el vino enciende

mi sangre o si el tedio hiende

con su pico yermo y corvo

mi espíritu acerbo y torvo.

Tango vos (y no me engrío 5

de función tan natural):

Tango vos, pandero mío,

tango vos, si pienso en ál.

X

Tango vos, si Orión se tiñe

de rubor cuando desciñe

Xeherazada su veste

para Schariar (Arcipreste

del venusto señorío 5

Tango vos, nuncio nupcial:

Tango vos, pandero mío,

tango vos, si pienso en ál.

XI

Tango vos. Nupcial voz quiebra

las firmezas de Ginevra

(de Lancelot sigisbeo)

o los desdenes de Iseo

(feliz Tantrís) o el desvío 5

de Francesca, fraternal…:

Tango vos, pandero mío,

tango vos, si pienso en ál.

XII

Tango vos aunque en derrota

single la urca, de rota

vela y de palo maltrecho

bajo el vendaval deshecho:

vivo temblor de rocío 5

en seca flor de misal:

Tango vos, pandero mío,

tango vos, si pienso en ál.

XIII

Tango vos, en tanto urdo

diminuto scherzo absurdo.

Tango vos, si flecho azconas

al azur! Si suelto lonas

al destrizado navío! 5

Tango vos, que monta igual!:

Tango vos, pandero mío,

tango vos, si pienso en ál.

XIV

Tango vos, si gusto lieta

boca, de la pizpireta

vedova o malmaridada:

—lieta boca entrecerrada…—,

—lauto, erótico extravío, 5

no nada fundamenta—:

Tango vos, pandero mío,

tango vos, si pienso en ál.

XV

Tango vos, parche de ronco

vibrar belísono y bronco.

Tango vos, adufe gayo

—danzarín de abril y mayo—.

Tango vos. A agrio són fío 5

mi ardida trova otoñal:

Tango vos, pandero mío,

tango vos, si pienso en ál.

XVI

Tango vos, parche cascado,

tango vos, mi destemplado

tambor, que ritmo le escande

—para el suplicio— al más grande

malfechor, o al Buen Judío 5

de amoroso amor lustral:

Tango vos, pandero mío,

tango vos, si pienso en ál.

XVII

Tango vos, tango vos, tango

vos, pandero de alto rango,

parche de trato rahez:

y por enésima vez

tañeros hé en el vacío

tras la pirueta final: 5

Tango vos, pandero mío,

tango vos, si pienso en ál.

XVIII

Tango vos hoy, cual solía,

y he de tañeros el día

del Apocalipsis (trompa

con adufe oídos rompa

—brava Sonata!— del pío 5

durmiente o del pre-infernal):

Tango vos, pandero mío,

tango vos, si pienso en ál.

XIX

FINIDA: CON ESTRAMBOTE

Francisco Salinas nunca

soñó que esa estrofa trunca

«De Música Libri Septem»

en «aciaga noche septem-

brina» o marceña, baldío 5

trovero muy tal por cual

glosára, en bufón sin brío

o en serio (intrascendental)

Perdón, Francisco (tardío)

Salinas, pide el sin sal 10

Francisco León («son Io»)

chantre plúmbeo y boreal:

Tango vos, pandero mío,

tango vos, si pienso en ál.

Enatio, a: Ocioso, excusado, superfluo, fuera de propósito (DRAE).

Yeloso: helado, frío, congelado.

Taifa: (del árabe tā’ifa, grupo, bandería, facción). Bandería, parcialidad. Emplease para calificar a los régulos de los Estados en que se dividió la España árabe al disolverse el califato cordobés. Reyes de Taifa. //2 Reunión de personas de mala vida o poco juicio (DRAE).

Luar: Brillo de la luna sobre el agua (O.G.).

Yermo, a: (del latín eremus). Inhabitado. //2 Incultivado. //3 Terreno inhabitado (DRAE).

Acerbo: Cruel, riguroso, desapacible. Áspero al gusto (DRAE).

Veste: (del latín vestis). Vestido (DRAE) .

Singlar: (del ant. nórd. sigla, navegar). Navegar, andar la nave con rumbo determinado (DRAE).

Urca: (del neerl. hulk). Embarcación grande, muy ancha por el centro, y que sirve para el transporte de granos y otros géneros. //2 Buque de origen holandés, de fondos planos, y proa y popa redondeada, empleado en los siglos XV y XVII. Se trataba de un buque muy cerrado de bocas, es decir, con los costados inclinados hacia adentro, aparejado de forma muy parecida al galeón y capaz de transportar unas 300 t., aunque también los hubo del doble de esta cifra. Normalmente era nave de carga, pese a la existencia de las llamadas urcas armadas que, pertenecientes al estado y convenientemente artilladas, se usaban para el transporte de provisiones y petrechos militares (DRAE, Mar.).

Azcona: Arma arrojadiza, como un dardo, usada en la antigüedad (DRAE).

Azur: Color heráldico que en pintura se denota con el azul obscuro, y en el grabado, por medio de líneas horizontales muy espesas (DRAE).

Lauto, a: (del latín lautus). Rico, espléndido, opulento.

Belísono: (del latín bellisŏnus; de bellum, guerra y sonnus, sonido). De ruido bélico, marcial (DRAE).

Chantre: (del francés chantr, cantor). Dignidad de las iglesias catedrales a cuyo cargo estaba en lo antiguo el gobierno del canto en el coro (DRAE).

Rahez: (del árabe rajis, de bajo precio.). Vil. Bajo, despreciable. //2 ant. barato, que vale poco.//3 ant. De poco trabajo, fácil (DRAE).

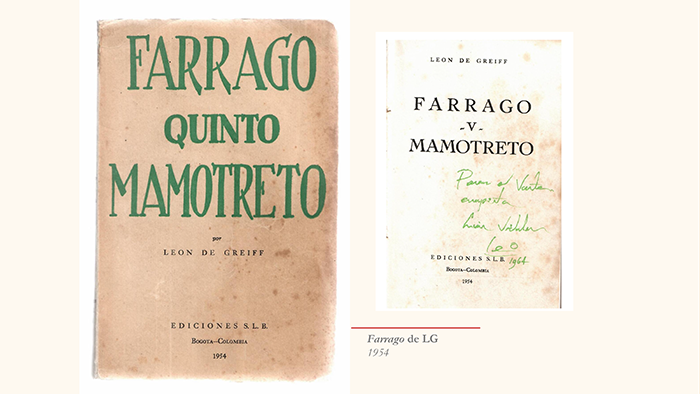

En septiembre de 1954 León de Greiff publica su quinto Mamotreto: Farrago. Aparece como impreso, con un tiraje de dos mil ejemplares, por Ediciones S.L.B., de la calle 74 N.20-67.

La figura del editor es una leyenda. Cuenta el escritor José Luis Diazgranados que S.L.B. son iniciales atribuidas al aventurero judío Samuel Lisman Baum. Publicó cinco libros. El último de ellos China, 6 a.m. (Relatos) de Manuel Zapata Olivella, a quien le pagó con 300 ejemplares del primero publicado: La Hojarasca de Gabriel García Márquez. Se los entregó en la esquina de una calle bogotana y luego se esfumó para siempre, dejando, dicen, los ejemplares de los cinco libros por él editados en un depósito al que nadie nunca accedió. La otra versión con respecto a lo que significan las letras S.L.B., es que corresponden a Sofía y a Luis Baquero; hermanos benefactores del militante comunista Rafael Baquero. Un editor más o menos clandestino de intelectuales de izquierda, bajo la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla, pues, publicó también libros de Jaime Ibáñez y de Carlos Castro Saavedra, que al igual que los de León de Greiff, Manuel Zapata Olivella y García Márquez, circularon muy bien.

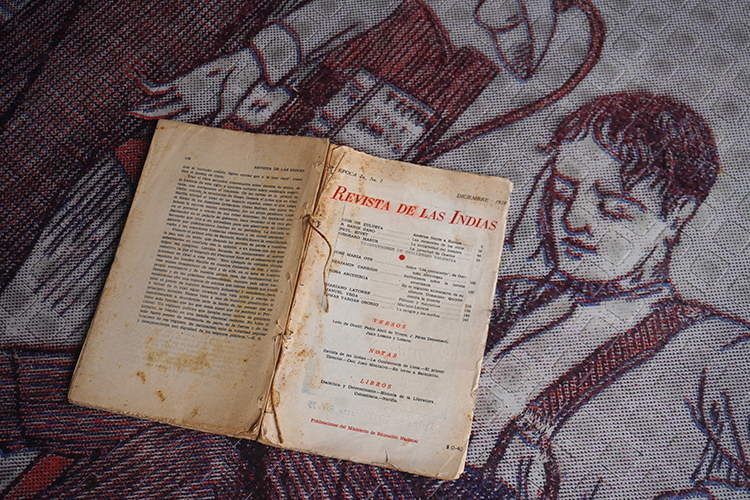

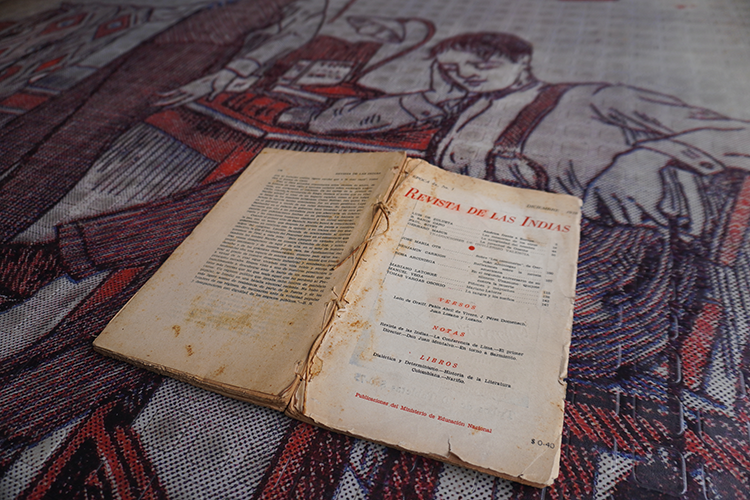

Cantiga versión 1938

Farrago fue el segundo libro publicado por Ediciones S.B.L. Son 175 páginas, tan misteriosas como el origen de los talleres donde fueron impresas. Ofrecen Tergiversaciones leogreiffianas de las culturas poéticas y musicales medievales y renacentistas. Una de las más destacadas es la CANTIGA. Se trata de una extraordinaria glosa, en XIX partes, de la “estrofa trunca” Tango vos yo, el mi pandero, /tango vos yo, y pienso en ál. Esta tomada por León de Greiff de De Música Libri Septem, en los cuales Francisco Salinas dispone sobre “las dos grandes temáticas habituales de la teoría musical del Renacimiento: la teoría armónica y la teoría rítmica. La armónica se enfoca en los acordes y la combinación de notas que suenan simultáneamente; mientras que la teoría rítmica se centra en la organización temporal de los sonidos y silencios, definiendo la duración y el orden de los elementos musicales”. Es manifiesto que tanto la armónica como la rítmica, definidas ejemplarmente por Francisco Salinas, son fundamentos del arte de tocar con las palabras interpretado por León de Greiff quien, con su multitetradimensioparamidal dactilograficación, logra hacer de ellas un gran instrumento musical comparable al órgano. Sus palabras, sonido de la voz humana, son también de viento. Desde ellas, como tubos huecos, cilíndricos y abiertos por todos los extremos, se produce el sonido. Impulsadas, las palabras, por fuelles o puntos de articulación en el tracto vocal, labios, dientes y paladar, crean los diferentes sonidos de consonantes y vocales. Mediante registros del ver, leer, oír, escribir y decir, se distribuyen en el espacio, haciendo perceptibles el timbre o sentido de las palabras.

1951

Semana Pedernera Junio 1951

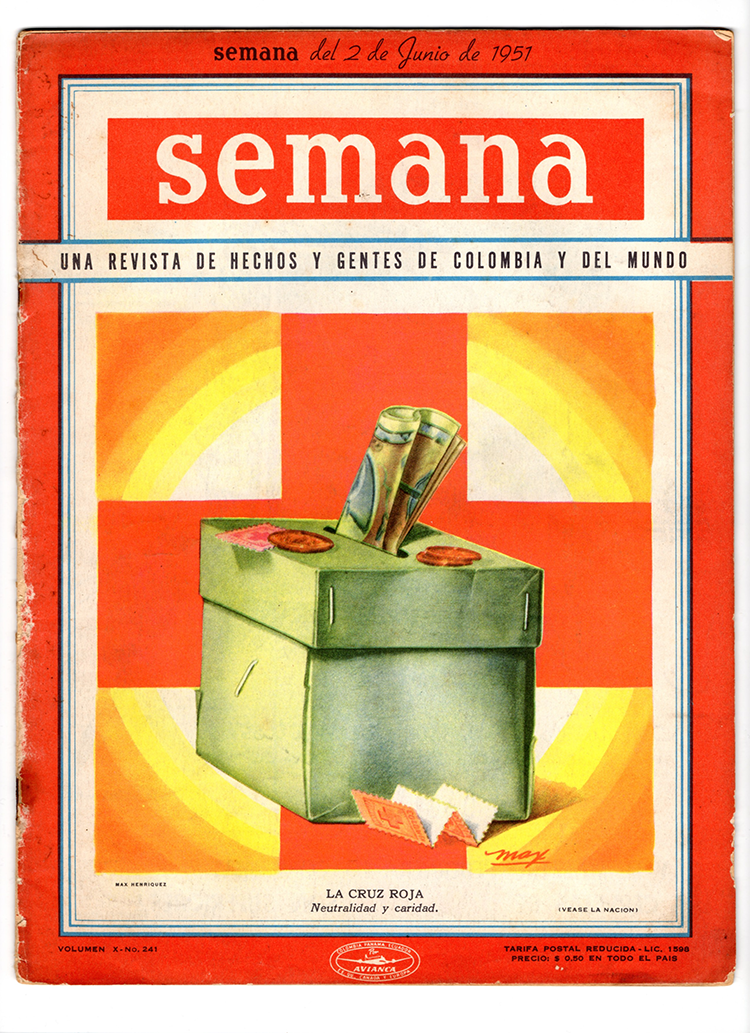

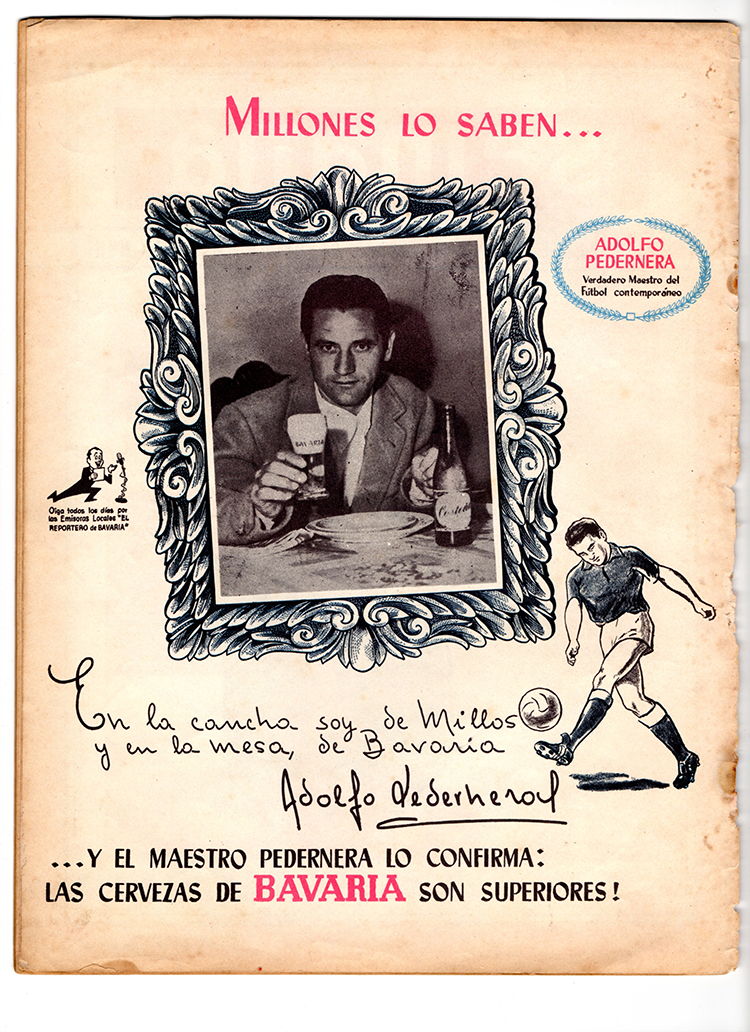

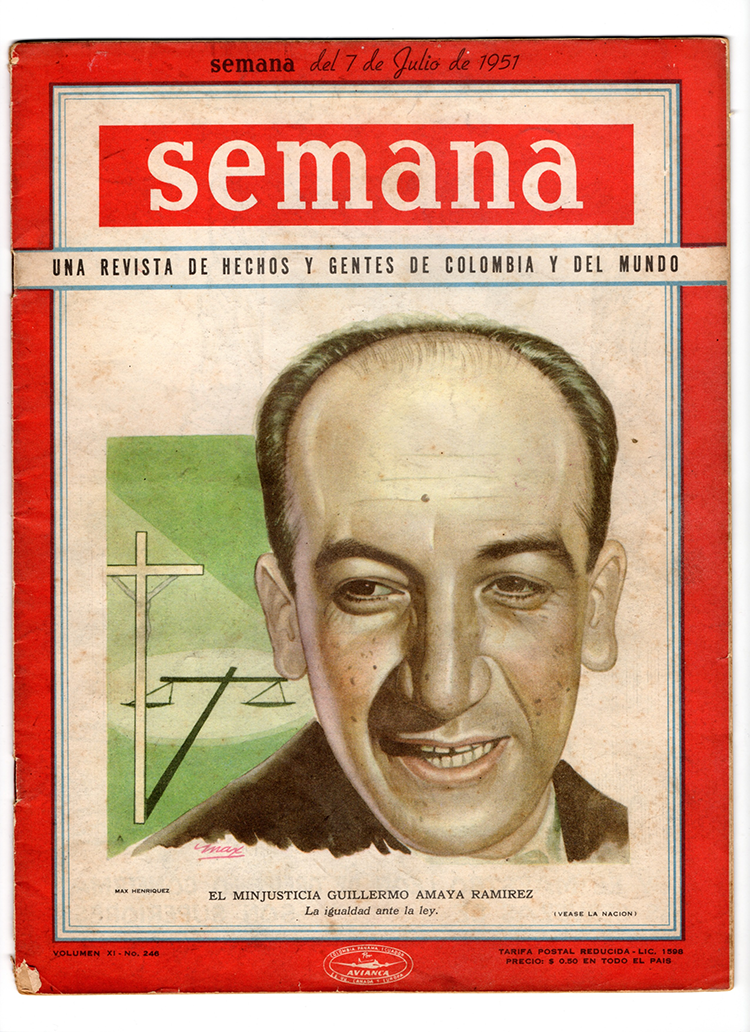

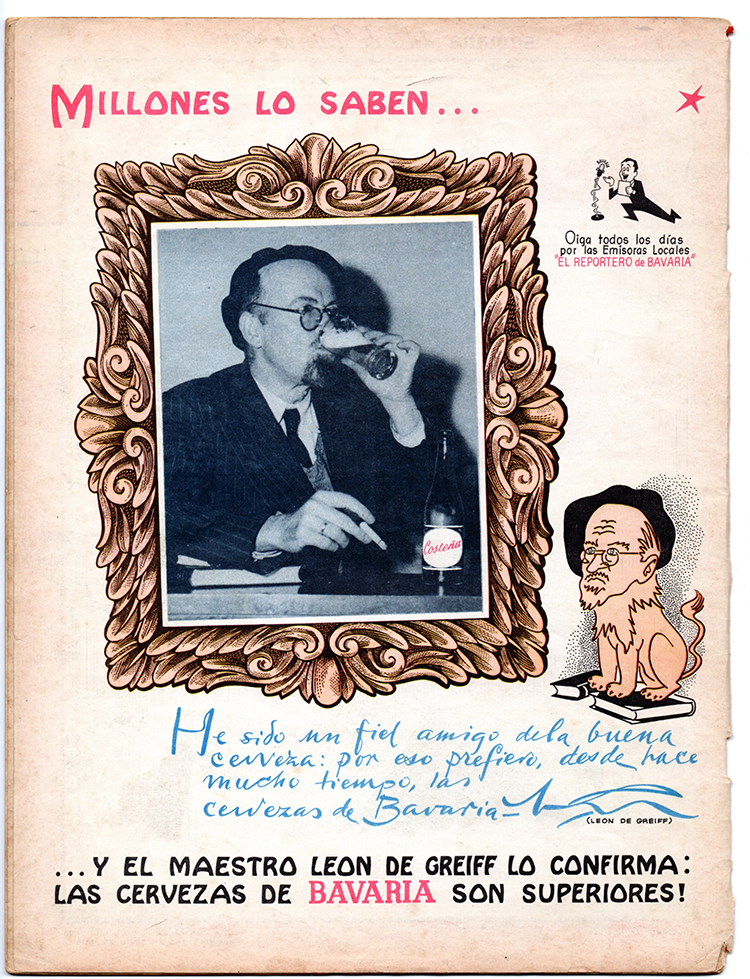

Un testimonio particularmente elocuente del mito popular encarnado por la figura de León de Greiff, debido a su “espíritu libérrimo (…) hostil a toda ley que cuadricule o deforme”, se revela desde las páginas de la revista Semana. En el número 241, junio 2 de 1951, aparece en la contraportada Adolfo Pedernera, “verdadero maestro del Fútbol contemporáneo”. Para hacerle propaganda a las cervezas colombianas marca Bavaria, como capitán del equipo Los Millonarios, considerado el mejor del mundo en esa época, confirma que “en la cancha soy de Millos y en la mesa, de Bavaria”. Después de que quien había liderado la conformación del “Ballet Azul”, vinculando al equipo al ídolo Alfredo Di Stefano, exaltara la superioridad de la bebida, era muy complicado para los publicistas dar con una figura tan querida y reconocida. Sin embargo, en el número 246, julio 7 de 1951, la contraportada de Semana es ocupada por una personalidad muy atractiva e influyente para el pueblo colombiano. Y en la parte inferior de la página, se lee este manuscrito autógrafo:

“He sido un fiel amigo de la buena cerveza:

Por eso prefiero, desde hace mucho tiempo,

las cervezas de Bavaria”.

En la transcripción de la firma de la nota autógrafa, dice: León de Greiff.

Semana 17 Julio 1951

Viñeta y título interior de Tergiversaciones

Este entusiasmo expresado a los 56 años cumplidos del poeta, es una continuación de las celebraciones iniciadas el año anterior, con motivo de los 25 años de la primera edición de Tergiversaciones

1950

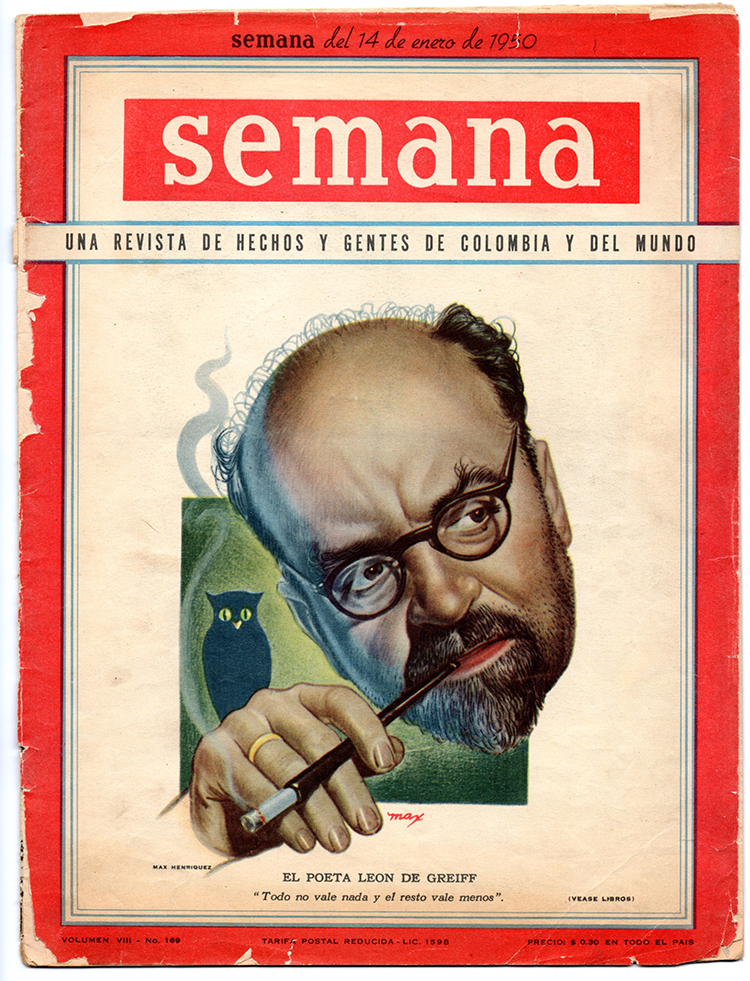

Como un acontecimiento destacado para el país, en 5 páginas y con 10 fotografías, la revista Semana registra, a mediados de enero de 1950, eventos sociales y culturales programados para celebrar y resaltar los 25 años de la presentación de Tergiversaciones, primer libro publicado por de Greiff. Los diversos actos y encuentros, fueron organizados con entusiasmo y cariño por parte de amigos y admiradores. Semana se une al suceso, dedicando el número 169 a la conmemoración. En la portada de la revista se reproduce un retrato del poeta, hecho por el artista Max Henríquez. Y ya a partir de la página 25, en la sesión de LIBROS, viene todo el despliegue de celebración de los primeros 25 años de Tergiversaciones como una fecha importante, introduciendo algunas valoraciones críticas.

Entre ellas sobresale una del escritor, y muy influyente intelectual, Hernando Téllez. Llama la atención sobre lo paradójico que resulta que la figura del poeta tenga tanta popularidad, 25 años después de la publicación de su primer libro, siendo el autor de una obra tan compleja.

25 años de Tergiversaciones Revista Semana 1950